Wie trainierte KI-Zwillinge Customer Insights produzieren können

Im morphologischen KI-Lab von concept m sind durch tiefenpsychologisches Training KI-Zwillinge entstanden, die ein menschliches Level erreichen und produktiv für Customer Insights und Marketing eingesetzt werden können. Dirk Ziems von concept m und KI-Experte Dr. Steffen Schmidt erklären, wie sie die KI-Zwillinge zum Leben erwecken, die den berühmten Turing-Test – stammt es vom Menschen oder von der Maschine? – bestanden haben.

Autor:in

Dirk Ziems erforscht seit 30 Jahren mit der morphologischen Psychologie Markenkommunikation und hat für verschiedene Medienunternehmen zahlreiche Grundlagenstudien zu traditionellen und neuen Medienkanälen veröffentlicht. Er ist Mitbegründer der Global Research Boutique concept m und der Marketingberatung Flying Elephant.

Dirk Ziems erforscht seit 30 Jahren mit der morphologischen Psychologie Markenkommunikation und hat für verschiedene Medienunternehmen zahlreiche Grundlagenstudien zu traditionellen und neuen Medienkanälen veröffentlicht. Er ist Mitbegründer der Global Research Boutique concept m und der Marketingberatung Flying Elephant.

Dr. Steffen Schmidt ist ausgewiesener Experte in der Schnittstelle zwischen Neuroökonomie, Markenführung, Erfolgsfaktorenforschung und Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing. Mit seiner Erfahrung von über 20 Jahren Beratung unterstützt er weltweit Unternehmen in Fragen des Marketingmanagements und der Marketingforschung. Sein Anwendungswissen demonstriert er regelmäßig auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachpublikationen.

Dr. Steffen Schmidt ist ausgewiesener Experte in der Schnittstelle zwischen Neuroökonomie, Markenführung, Erfolgsfaktorenforschung und Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing. Mit seiner Erfahrung von über 20 Jahren Beratung unterstützt er weltweit Unternehmen in Fragen des Marketingmanagements und der Marketingforschung. Sein Anwendungswissen demonstriert er regelmäßig auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachpublikationen.

Wie trainierte KI-Zwillinge Customer Insights produzieren können

Für eine stetig wachsende Zahl von Marketern und Customer Insights Managern übt Künstliche Intelligenz (KI) eine enorme Faszination aus. Bereits jetzt sind gebrauchsfertige KI-Lösungsansätze mit beeindruckendem Leistungspotenzial auf dem Markt verfügbar. So ermöglicht beispielsweise prädiktive KI die präzise Nachverfolgung des Blickverlaufs von Konsumenten bei der Betrachtung von Werbung oder Verpackungen innerhalb weniger Sekunden, ganz ohne aufwendige Untersuchungen mit echten Konsumenten. Kausale KI kann unbekannte Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge entdecken, die aufgrund von Nicht-Linearitäten und Interaktionseffekten beim Einsatz von klassischen Analysetechniken versteckt bleiben. Mit generativer KI lassen sich mühelos Zusammenfassungen von Berichten erstellen oder neue Konzeptideen, einschließlich Verpackungsdesign und Produktbeschreibung, auf Knopfdruck generieren.

Ein weiterer aktueller KI-Trend sind KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben und Entscheidungen treffen können, etwa im Rahmen von Wettbewerbsanalysen, sowie die Nutzung synthetischer Daten. Letztere können verwendet werden, um etwa quantitative Analysen zur Markenpositionierung durchzuführen, die im Vergleich zu Studien mit echten befragten Personen eine mindestens 90-prozentige Übereinstimmung zeigen (Li et al. 2024).

Das Potenzial synthetischer Daten ist enorm und aktuell erst im Ansatz zu erkennen, gerade aus der Managementperspektive mit Blick auf operative und strategische Entscheidungsfindungen (Ritson, 2023). In diesem Kontext versprechen insbesondere synthetische Konsumenten ein hohes Einsparungspotenzial, wenn sie die Konsumentenreaktionen auf Neuprodukte oder Werbekampagnen automatisch auswerfen. Das kann und wird Marketingforschung und Marketing disruptieren, aber gleichzeitig auch (endlich) näher zusammenbringen (Ritson, 2024).

Doch funktioniert die schöne neue KI-Marketingwelt wirklich so zuverlässig und reibungslos oder bleibt es weiter eine Utopie, dass KI und insbesondere synthetische Befragte Konsumerlebnisse und -verhalten wirklich angemessen nachbilden können?

Nicht in die Delegationsfalle tappen!

Nach intensiven Pilotprojekten in dem morphologischen KI-Lab von concept m beantworten die Autoren die Frage ganz klar: Ja, die KI ist in der Lage, Alltagserlebnisse und Verhalten realistisch und psychologisch nachvollziehbar wiederzugeben. Wir müssen ihr nur dabei helfen und aus synthetisch generierten Konsumenten echte KI-Zwillinge machen.

So beeindruckend der Fortschritt auch ist – die diversen Large Language Models (LLM) sind in den vergangenen zwölf Monaten fast täglich besser geworden –, diese Erfolge mit KI stellen sich nicht von allein ein. Eines ist klar: Eine unkontrollierte Delegation der Marketingforschungs- und Marketingaufgaben an die KI wird nicht funktionieren. Wer einfach blind auf den Output der KI vertraut, wird regelmäßig falsche Entscheidungen treffen. Im besten Fall wird es dann nur Zeit gekostet haben, im schlimmsten Fall aber auch Investitionskosten nach sich ziehen, die sich nicht auf dem Markt amortisieren lassen. Tiefe Enttäuschungen und nachhaltiger Frust sind dann vorprogrammiert, wenn nicht sogar die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens gefährdet ist.

Ein besserer und nachhaltiger Ansatz ist es, KI als Co-Intelligenz zu verstehen (Mollick, 2024). Die Fähigkeiten der KI werden mit der eigenen Domainexpertise kombiniert und damit das persönliche Expertenwissen erweitert und verstärkt (englisch: augmented). Es geht darum, die Stärken beider Seiten zu nutzen, um nicht nur brauchbare, sondern am Ende bessere Ergebnisse zu erzielen, als jede Seite allein erreichen könnte. Für menschliche Anwender bedeutet dies tiefgreifendes Verständnis, Erfahrung und Kontextwissen miteinzubringen, aber auch eine adäquate Problemdefinition und Zielsetzung zu gewährleisten. Ansonsten droht die Gefahr, dass die KI blind „losläuft“ und nur „Garbage in, Garbage out“ produziert. Oder aus einer Delegationsperspektive gesprochen: „A fool with a tool is still a fool.“

Die Künstliche Intelligenz trainiert sich nicht von allein

Die Erfahrungen des morphologischen KI-Labs von concept m zeigen: Die KI trainiert sich nicht von allein. Der Gedanke, KI-Systeme müssten nur mit Massen an Daten gefüttert werden und dann würden die Systeme die relevanten Muster selbstständig erkennen, entpuppt sich in der Realität als Mythos.

Um die KI für Marketingentscheidungsprozesse wirklich nutzbringend einzusetzen, insbesondere im Feld Markenarbeit und Produktinnovationen, ist es notwendig, die KI auf die tiefenpsychologischen Voraussetzungen des Konsumerlebnisses und -verhaltens der Menschen zu trainieren. Aus jahrzehntelanger Erfahrung der psychologischen Konsumforschung ist (leidlich) bekannt: Konsumenten haben keinen introspektiven Zugang zu ihren mentalen Prozessen. Das führt häufig dazu, dass sie die Gründe für ihre Gedanken, Entscheidungen und Verhaltensweisen nicht kennen, nicht genau verstehen und entsprechend auch nicht artikulieren können (Nisbett & Wilson, 1977). Konsumenten verhalten sich häufig widersprüchlich, verstecken ihre unbewussten Motive hinter auf dem ersten Blick durchaus vernünftigen, aber primär oberflächlichen und sozial erwünschten Begründungen. Und Konsumenten werden von attraktiven Marken und Zeitgeist-Trends wie magisch angezogen, die jedoch keine Verhaltensrelevanz zeigen.

Die bislang verfügbaren KI-Systeme können ein solch psychologisch determiniertes Konsumentenerleben nicht adäquat widerspiegeln. Dies wird sofort deutlich, wenn man einen ChatBot nach Nachhaltigkeit oder Gesundheitsorientierung fragt. Wie ein stochastischer Papagei wird der Bot in vernünftelnder Weise losplappern, so als gäbe es im Konsumentenverhalten keinerlei Widersprüche und Ambivalenzen. Dabei werden lediglich zufällig Informationen abgerufen, die mit dem eigentlichen menschlichen Konsumverhalten wenig zu tun haben. Mit anderen Worten: Sie sind eine schlechte Kopie.

Ein Schnellkurs in Tiefenpsychologie

Die Studienerfahrungen im morphologischen KI-Lab von concept m zeigen, dass das einfache Herumexperimentieren mit immer weiter verfeinerten Prompts ungenügend bleibt. Die dann mehr oder weniger aus Trial-and-Error entstandenen synthetischen Teilnehmenden taugen allenfalls als effekthascherisches Marketing-Spielzeug, nicht aber als wirksames Marketing-Werkzeug. Wie aber kann es gelingen, dass KI-Zwillinge entstehen, die die Konsumenten mit all ihrem psychologischen Repräsentationskontext möglichst realistisch nachbilden?

Um realistische KI-Zwillinge zu erstellen, wird folgender Dreiklang benötigt:

- Theoretisch-konzeptionelle Fundierung: Welches Konsumerleben und -verhalten soll in der KI abgebildet werden? Welches theoretische Konzept erklärt die Konsumentenreaktion? (Theorie of Mind).

- Empirischer Lerntransfer in ein bestehendes LLM: Es braucht einen Transfer der empirisch ermittelten menschlichen Konsumentenerfahrungen (in diesem Fall aus qualitativen Tiefeninterviews) in ein bestehendes LLM hinein (Empirical-based Prompt Engineering).

- Implementierung einer integrativen Syntax und Semantik: Damit ein zuverlässiger Kommunikationsdialog zwischen realer Konsumerfahrung und simuliertem Konsumdialog sichergestellt wird, muss das LLM noch lernen, wie es sprechen soll (Fine-tuned Module Enhancement).

Theoretisch-konzeptionelle Fundierung

Im ersten Schritt wurden in dieser Studie der KI die konsumentenpsychologischen Prinzipien der Morphologie beigebracht. Diesem etablierten Ansatz aus der qualitativen Forschung zufolge kommt der Konsument mit einem Set von sechs Grundbedürfnissen zur Welt (die in drei Polaritäten angeordnet sind). Je nach Nutzungskontext im Konsumalltag suchen diese Grundbedürfnisse in immer neuer und immer neu überdeterminierter Form eine direkte oder symbolische Befriedigung. So wird beispielsweise das angeborene Bedürfnis nach Zufuhr und Halt einerseits direkt mit Food-Produkten befriedigt, andererseits in übertragener Form mit Versicherungs- und Finanzprodukten.

Die Besonderheit des morphologischen Ansatzes ist dabei, dass bei allen Nutzungssituationen alle sechs tiefenpsychologischen Grundbedürfnisse gleichzeitig auf den Plan treten und in einem spannungsvollen Widerstreit stehen. Die Konsumenten lernen jedoch, Konsumgewohnheiten zu finden, die eine Lösung für die Spannungen darstellen (Melchers & Ziems, 2001). Im später beschriebenen Anwendungsbeispiel vermitteln die CO2-Kompensationsprodukte zwischen der lustvollen Seite der Flugreisen und der scham-besetzten Seite der Klima-Schuld.

Empirischer Lerntransfer in ein bestehendes LLM

Im zweiten Schritt entstehen auf Basis explorativer morphologischer Tiefeninterviews mit Menschen Dialog-Texte und Situations-Beschreibungen, bei denen die Grundpole einer jeden Wirkungseinheit in einem Nacheinander der Wirkungsfolgen dynamisch abgebildet werden. Eine Vielflieger-Testperson berichtet zuerst davon, wie sie sich auf der Arbeit vor jungen Kollegen für das Fliegen rechtfertigen muss und wie sie Flugscham erlebt, dann dreht sich das Gespräch aber in eine Richtung, dass einem bei all dem Stress doch auch ein bisschen Luxus und Statusgefühl beim Fliegen entsteht, welchen die Vielflieger-Testperson (unbewusst) genießt. Auf diesem Wege werden Konsumerfahrungen systematisch und zuverlässig erfasst.

Mittels einer Art assoziativem Lerntransfer werden nun die erfahrungsbasierten Lernprozesse, die der Konsument in dem jeweiligen Konsumkontext im Laufe seines bisherigen Lebens durchgemacht hat und die in den Dialog-Texten und Situationsbeschreibungen digital codiert sind, in das LLM als Input eingegeben. Das vortrainierte, aber per Default (weitgehend) kontextlose LLM erfährt auf diesem Wege ein systematisches Feintuning. Dieser gezielt induzierte Input dient dazu, die Selbstaufmerksamkeit des KI-Systems zu justieren und dadurch ein besonders realitätsnahes Text- und Sprachverständnis sicherzustellen (Wolfram, 2023). Etwas technischer gesprochen: Mittels des morphologischen Trainings des LLMs mit den tiefenpsychologisch erhobenen Erfahrungsdaten der Konsumenten in Bezug auf eine spezifische Konsum-, Produkt- und/oder Markenwelt wird das LLM mit seinen unzähligen neuronalen Netzen und pre-trained Transformern um weitere themenspezifische neuronale Netze und (quasi-post trained) Transformer aus der echten Konsumwelt erweitert, die mit hoher Gewichtung in das digitale Gedächtnis des KI-Zwillings eingebunden werden (Konzept des „Embeddings“). Das Resultat: Die spezifisch trainierten morphologischen KI-Zwillinge zeigen daraufhin ein komplett verändertes und „emotional vermenschlichtes“ Antwortverhalten zu den entsprechenden Konsumthemen.

Implementierung von Syntax und Semantik

Ein erfolgskritischer Faktor hierbei ist, im dritten Schritt einen zuverlässigen Kommunikationsdialog unter Berücksichtigung der textlich festgehaltenen Beschreibungen der morphologischen Wirkungseinheiten mit ihren Wirkungsfolgen und Wirkungsvernetzungen (Paradoxien und Lösungen) zu initiieren. Um dies zu gewährleisten, wurden im morphologischen KI-Lab von concept m spezifische Syntax- und Semantik-Modelle entwickelt, die sich strukturäquivalent in die Informationslogik des LLM einfügen. Dabei orientieren sich die Syntax- und Semantik-Modelle, die hier zur Dialogsimulation eingesetzt werden, an klassischen und bewährten semiotischen und psycholinguistischen Modellen. Diese Modelle haben den Mehrwert, dass sie auf Zeichenketten- und Zeichennetz-orientierten Grundstrukturen basieren (Barthes, 1957; Eco, 1976; Lakoff & Johnson, 1980). Dabei sind die grundlegenden Netzstrukturen als auch die Vernetzungsdynamiken der semiotischen und psycholinguistischen Modelle mit den LLM-Modellen bereits im Kern höchst kompatibel, was wenig verwundert vor dem Hintergrund der wissenschaftshistorischen Transferzusammenhänge.

Proof of Concept mit dem Turing-Test

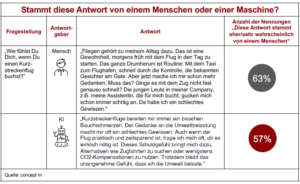

Zur Durchführung eines Proof of Concept wurde der Turing-Test durchgeführt. Alan Turing hatte bereits im Jahr 1950 ein Vorgehen vorgeschlagen, wie man feststellen kann, ob es einer Maschine gelingt, menschenähnliches Denken zu simulieren. Er selbst nannte diesen Test „Imitation Game“. In dem Test soll ein Mensch in einer Dialogsituation unterscheiden, ob die Antwort des Gesprächspartners eher von einem Menschen oder von einer Maschine stammt. Insgesamt 35 Personen wurden online befragt, ob die abgegebene Antwort auf eine spezifische Frage zum Themenfeld CO2-Kompensation eher menschlicher oder eher künstlicher Natur ist.

Es zeigt sich, dass die Antwort des morphologischen KI-Zwillings von 57 Prozent der Befragten als „eher/sehr wahrscheinlich von einem Menschen abgegeben“ eingestuft wird. Die Antwort des natürlichen Menschen wird aber auch nur von 63 Prozent der Befragten als menschlich eingeschätzt. Über alle Fragestellungen, die wir getestet haben, hinweg liegen die Top2-Werte bei den menschlichen Antworten zwischen 49 und 63 Prozent, während sie bei den KI-Zwillings-Antworten zwischen 54 und 57 Prozent liegen. Der morphologische KI-Zwilling antwortet also ähnlich wie sein menschliches Original. Die befragten Probanden konnten keinen Unterschied erkennen. Turing-Test bestanden!

Ausschlaggebend für die gelungene Imitation eines menschlichen Interviewverhaltens waren besonders folgende psychologisch passenden Kennzeichen: Der KI-Zwilling reagierte „emotional“, er ließ Zeichen von Selbstreflexion erkennen – „eine CO2-Kompensation dazuzubuchen, lindert mein schlechtes Gewissen“ –, er zeigte ein typisches Kompromissverhalten – „ich habe das Gefühl, zumindest einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten“ –, und er konnte spontane Ideen entwickeln und auf vorgelegtes Testmaterial differenziert reagieren.

Der Wert von KI-Zwillingen für den Marketing-Kunden-Dialog

Der Einsatz von morphologischen KI-Zwillingen im Marketing erweist sich als sehr wertvoll. Denn um eine konsequente Kundenorientierung ganz im Sinne einer marktorientierten Unternehmensführung zu gewährleisten, ist die Einnahme einer ganzheitlichen Kundenperspektive notwendig. Dazu braucht es ein umfassendes Feedbacksystem und einen kontinuierlichen Dialogprozess zwischen Kunde und Unternehmen. Klassischerweise würde dies mit quantitativen und qualitativen Umfragen angegangen werden. Aufgrund des hohen Zeit- und Kostenaufwandes können sich dies aber a) nicht alle Unternehmen ressourcentechnisch leisten und b) verläuft der Dialogprozess in der Regel nur asynchron. Situativ notwendige Ad-hoc-Entscheidungen, die gerade in der agilen Produktentwicklung permanent anfallen, werden daher meistens nicht mit einem dialogorientierten Kundenfeedback evidenzbasiert abgesichert.

Der Erfahrung der Autoren nach gilt in vielen Unternehmen hier eine Art 80-zu-20-Regel: Nur 20 Prozent der Entscheidungen werden mittels Insights der Marketingforschung auf ein solides Fundament gestellt, 80 Prozent werden nach Bauchµgefühl entschieden. Wenig verwunderlich ist es dann, dass etwa die Markenkommunikation häufig nicht auf den Abverkauf wirkt (Romaniuk, 2021) oder ein substanzieller Anteil an Neuprodukteinführungen am Markt scheitert (Castellion & Markham, 2013). Das Agieren im Blindflug führt regelmäßig zu einer ungenügenden Marktperformance. Dies hat über Jahrzehnte dazu geführt, dass gerade das Marketing als die entscheidende Schnittstelle zum Kunden eine untergeordnete Rolle in Unternehmen einnimmt, obwohl es im Kern die entscheidende Rolle spielen sollte. Mit den diversen KI-Systemen steht dem Marketing jetzt ein immer mächtiger werdender Werkzeugkasten zur Hand, der richtig eingesetzt die unternehmensinterne Position revolutionieren und nachhaltig stärken kann.

Gerade mit morphologischen KI-Zwillingen stehen dem Marketing nun virtuelle Konsumenten-Communities als permanenter Sparrings-Partner bei der strategischen und operativen Entscheidungsfindung zur Verfügung. Das Marketing wird dann nicht nur zum internen Ohr, sondern tatsächlich zum Kopf und Herzen des Kunden. Dabei können die morphologischen KI-Zwillinge je nach Unternehmensbedarf adaptiert werden mit Fokus auf besonders erfolgskritische Entscheidungsbereiche wie Produktinnovation, Produktgestaltung, Produktdesign, Kommunikation, Customer Journey, Pricing und vieles mehr. Die morphologischen KI-Zwillinge sind dabei nicht nur auf Persona-Nachbildung beschränkt, sondern auch als Struktur-Zwillinge konzipierbar – etwa als Zwillinge von Treiber-, Barrieren- und Anforderungs-Strukturen oder als Zwillinge von interferierenden Trend-Forecast-Strukturen. Auf diesem Wege können gerade Kreations-Prozesse deutlich beschleunigt und optimiert werden, wenn die KI-Zwillinge beispielsweise in Design-Thinking-Prozessen die reflektierende Stimme der Konsumenten repräsentieren. Weitergedacht können KI-Zwillinge im erweiterten Zusammenspiel mit KI-basierten Kreations-Lösungen, die eigenständig Werbemittel generieren, ebenfalls als Testzielgruppe dienen.

Es scheint so, dass aktuell die Geburtsstunde einer neuen Marketingforschung und Marketing-Praxis stattfindet. Auch wenn der weitere Entwicklungs- und Implementierungsprozess noch nicht wirklich klar erkennbar ist, morphologische KI-Zwillinge werden von Anfang an einen prägenden Einfluss haben.

Barthes, R. (1957). Mythen des Alltags. Paris.

Castellion, G., & Markham, S. K. (2013). Perspective: New Product Failure Rates: Influence of Argumentum ad Populum and Self-Interest. Journal of Product Innovation Management, 30(5), 976-979.

Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago (IL).

Li, P.; Castelo, N.; Katona, Z.; Sarvary, M. (2024). Frontiers: Determining the Validity of Large Language Models for Automated Perceptual Analysis. Marketing Science, 43(2), 239-468.

Melchers, C. B., & Ziems, D. (2001). Morphologische Marktpsychologie. Köln.

Mollick, E. (2024). Co-Intelligence: Living and Working with AI. New York (NY).

Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. Psychological Review, 84(3), 231-259.

Ritson, M. (2023). Synthetic data is suddenly making very real ripples. Hier abrufbar: https://www.marketingweek.com/synthetic-data-market-research

Ritson, M. (2024). Synthetic data is as good as real – next comes synthetic strategy. Hier abrufbar: https://www.marketingweek.com/ritson-synthetic-datastrategy

Romaniuk, J. (2021). Let’s ask a better question: Why doesn’t advertising work (more often)? Hier abrufbar: https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/lets-ask-a-better-question-why-doesnt-advertisingwork-more-often/en-gb/4006.

Wolfram, S. (2023). What Is ChatGPT Doing … and Why Does It Work?Chicago (IL).

Autor:in

Dirk Ziems erforscht seit 30 Jahren mit der morphologischen Psychologie Markenkommunikation und hat für verschiedene Medienunternehmen zahlreiche Grundlagenstudien zu traditionellen und neuen Medienkanälen veröffentlicht. Er ist Mitbegründer der Global Research Boutique concept m und der Marketingberatung Flying Elephant.

Dirk Ziems erforscht seit 30 Jahren mit der morphologischen Psychologie Markenkommunikation und hat für verschiedene Medienunternehmen zahlreiche Grundlagenstudien zu traditionellen und neuen Medienkanälen veröffentlicht. Er ist Mitbegründer der Global Research Boutique concept m und der Marketingberatung Flying Elephant.

Dr. Steffen Schmidt ist ausgewiesener Experte in der Schnittstelle zwischen Neuroökonomie, Markenführung, Erfolgsfaktorenforschung und Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing. Mit seiner Erfahrung von über 20 Jahren Beratung unterstützt er weltweit Unternehmen in Fragen des Marketingmanagements und der Marketingforschung. Sein Anwendungswissen demonstriert er regelmäßig auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachpublikationen.

Dr. Steffen Schmidt ist ausgewiesener Experte in der Schnittstelle zwischen Neuroökonomie, Markenführung, Erfolgsfaktorenforschung und Künstlicher Intelligenz (KI) im Marketing. Mit seiner Erfahrung von über 20 Jahren Beratung unterstützt er weltweit Unternehmen in Fragen des Marketingmanagements und der Marketingforschung. Sein Anwendungswissen demonstriert er regelmäßig auf Konferenzen sowie in wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachpublikationen.