Gnadenloser Traumberuf: Älterwerden im Orchester

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den psychologischen Prozessen des Älterwerdens im Orchester. Die Untersuchung entstand als Masterarbeit im Rahmen des Studiums der Musiktherapie an der Universität Münster und wurde auf einem Vortrag des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen anlässlich des Schwerpunktthemas Musik und Alter, welches von 2010 bis 2013 behandelt wurde1 (Kranz 2012/1 und 2). Neuere Forschungen zu diesem Thema werden hier nicht berücksichtigt.

Autor:in

Tobias Kranz studierte Oboe an der Universität der Künste Berlin und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und war viele Jahre als Orchestermusiker tätig. Nach dem Masterstudium Musiktherapie an der Universität Münster bei Rosemarie Tüpker arbeitet er seit über zehn Jahren als Musiktherapeut in der Psychiatrie und ist Sprecher des Fachforums Musiktherapie im Landschaftsverband Rheinland und Mitglied des Berufsständischen Beirats der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft.

Kontakt: tobias.kranz@musiktherapie.de

Gnadenloser Traumberuf: Älterwerden im Orchester

1 Prolog

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich mit den psychologischen Prozessen des Älterwerdens im Orchester. Die Untersuchung entstand als Masterarbeit im Rahmen des Studiums der Musiktherapie an der Universität Münster und wurde auf einem Vortrag des Landesmusikrats Nordrhein-Westfalen anlässlich des Schwerpunktthemas Musik und Alter, welches von 2010 bis 2013 behandelt wurde1 (Kranz 2012/1 und 2). Neuere Forschungen zu diesem Thema werden hier nicht berücksichtigt.

Forschung verlangt nach der Nähe des Untersuchers zum Untersuchungsobjekt. Die Wahl der untersuchten Berufsgruppe steht im Bezug zum Autor. Die Innensicht wurde möglich durch eine Orchesterausbildung und einige Jahre eigener Erfahrung in diesem Arbeitsumfeld, die Außensicht durch das Studium der Musiktherapie und die damit verbundene psychologische Ausbildung. In diesem Schnittpunkt lag es nahe, den Prozess des Älterwerdens durch die Untersuchung von Orchestermusikern zu beleuchten.

Wesentliche Fragen der Studie sind: Was bedeutet Älterwerden für die einzelnen Mitglieder im Orchester? Wie wirkt sich dieser Prozess im psychologischen Sinne auf diesen Beruf aus? Und welche Rolle spielt dabei die Musik?

2 Methode

Zur Ermöglichung eines tiefenpsychologischen Blickwinkels auf das Phänomen des Älterwerdens im Orchester wurde die Morphologische Psychologie als methodischer Ansatz gewählt. Ausgangspunkt waren Studien des „rheingold“ Instituts für qualitative Markt- und Medienanalysen, welche sich mit der Psychologie des Älterwerdens beschäftigten (Grüne 1991, 1999; Grüne/Volk 2008). Als Untersuchungsinstrument diente das morphologische Tiefeninterview. Diese Methode ist sowohl offen – das Gegenüber wird aufgefordert ins Erzählen zu kommen – als auch durch die grundlegende Methodik strukturiert. „Paradoxerweise kommen wir ja an ‚Unbekanntes nur heran, weil wir schon ein Bild haben – wir haben ein Bild und haben es doch nicht, weil wir aus jeder Situation neu herausfinden müssen‘“ (Salber 1989, 51, zit. n. Weymann 2004, 63f).

Die psychologische Rekonstruktion sucht nach dem Dazwischen von konkreter und erzählter Handlung. Der Prozess dorthin wird auch als „kleiner Behandlungsgang“ (Weymann 2004, 64) charakterisiert. Im Interview wird eine Situation erzeugt, in der Erfahrungen und Gedanken außerhalb von Alltagssituationen Raum finden. Eine Art Anamnesegespräch ohne anschließende Behandlung, eine „Werkgemeinschaft auf Zeit“ (Freichels 1995, 89), in der alles auf das Thema bezogen wird.

Im Unterschied zu bisherigen Untersuchungen (Gembris 2008) ist der Untersuchende hier durchaus Teil des Gesamtbildes und übernimmt eine aktive Rolle. Die Interviewpartnerin oder der Interviewpartner wird aufgefordert alles zu erzählen, was ihr oder ihm durch den Kopf geht. Das gleichzeitige Stellen inhaltlich verwandter Fragen bietet vielfältige Reaktionsmöglichkeiten und öffnet so die Bandbreite der Kommunikation. Der Erzählfluss wird durch Konkretisierungen, Nachfragen, Vertiefungen und Aufbrechen von Festlegungen unterbrochen. Grundhaltung ist das Nicht-Verstehen und Infragestellen sowie ein innerliches Mitbewegen. Dadurch werden die Wirkfaktoren der Phänomene durch die Beleuchtung von verschiedenen Seiten herausgearbeitet. Allgemeines wird durch Erlebnisbeschreibungen konkret. Tiefe meint in dem Zusammenhang sowohl Bandbreite – den Einbezug von Nebensächlichem, Mimik, – als auch Spezifikation – das Herausarbeiten des dahinter Liegenden. Durch die Interviewerin oder den Interviewer Herauskristallisiertes wird eingebracht, um gemeinsam betrachtet und verstanden zu werden.

Die Interviews wurden auf Basis eines Leitfadens durchgeführt und anschließend verschriftlicht. Das Material wurde gesichtet, weiterführende Fragen herausgearbeitet und nach ersten Polaritäten gesucht. Aus dem reduzierten Material entwickelte sich anhand des Bezugssystems der Gestaltfaktoren ein Bild mit neuen Begriffen, von wo aus sich die jeweilige Haupt- und Nebenfiguration herauskristallisierte. Die Hauptfiguration ist dabei das Offensichtliche und Hervorstechende im Gesamtbild, die Nebenfiguration die polare Ergänzung, das eher Dahinter-Liegende und Nicht-Offensichtliche.

3 Berufsbild Orchestermusiker:in

Die meisten Orchestermusiker:innen beginnen ihre musikalische Ausbildung in der Kindheit. Viele Jahre Üben, Verzicht auf Freizeit, erste Auftritte und Jugendorchestererfahrungen führen zur Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule. Ist diese Hürde genommen, folgt das Instrumentalstudium. Die Auseinandersetzung mit dem Instrument, das beharrliche und kontinuierliche Üben, stehen im Vordergrund neben der parallel stattfindenden musiktheoretischen und musikpraktischen Ausbildung. In die Zeit des Studiums fallen erste Erfahrungen durch Praktika oder Zeitverträge in Kulturorchestern.

Schwelle dafür, wie auch später für den Berufseintritt, ist das Probespiel. Eingeladen wird anhand der bisherigen Orchestererfahrungen und dem Renommee der Lehrenden. Nach erfolgreichem Probespiel folgt eine Probezeit. Erst dann besteht die Chance auf einen unbefristeten Vertrag.

Der Rahmen:

Derzeit gibt es in Deutschland insgesamt 129 Berufsorchester mit 9.749 Planstellen (Stand Januar 2022). Dazu zählen 110 staatliche, städtische, öffentlich finanzierte Orchester mit 8.513 Planstellen, 8 öffentlich finanzierte Kammerorchester mit 141 Planstellen und 11 Rundfunkorchester (ohne Tanzorchester und BigBands) mit 1.095 Planstellen.2 Diese werden alle aus öffentlicher Hand beziehungsweise aus Rundfunkgebühren finanziert, arbeiten ganzjährig und haben einen festen Personalbestand. Tariflich ist die Arbeit der Musiker:innen im weltweit einzigen Tarifvertrag für Orchestermusiker (TVK) geregelt, der seit seiner Einführung 1971 mehrfach überarbeitet wurde. Hinzu kommen Haustarifverträge und individuelle Regelungen, die sich aber alle am TVK orientieren. Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Planstellenzahl, ausgenommen Kammerorchester. Der Verdienst ist umso höher, je größer das Orchester ist, mit Ausnahmen bei den Kammerorchestern.

In der Musikpsychologie ist man sich heute einig, dass nicht Begabung, sondern Beharrlichkeit zu Expertentum führt. Im Durchschnitt braucht man zehn Jahre um Experte auf seinem Instrument zu werden. „Der Berufs- und Lebensweg mag für nicht wenige eine Wanderung auf dem schmalen Grat zwischen Traum und Trauma, Erfolg und Misserfolg, Hoffnung und Enttäuschung, Solokarriere und musikalischer Provinz, Carnegie-Hall und Bad Kneippstadt, pointiert: zwischen internationalem Durchbruch und frustrierendem Einbruch sein“ (Bastian et al. 2010, 19).

Im Berufsalltag trifft in der Regel die Dirigentin oder der Dirigent im Sinne der musikalischen Gesamtleitung alle Entscheidungen zu Interpretation, Tempo, Ausdruck, Artikulation. Die Konzertmeisterin oder der Konzertmeister führt das Orchester an, innerhalb der Instrumentengruppen entscheiden die Stimmführer:innen über die detaillierte Umsetzung. Alle anderen müssen, soweit nicht anders gefordert, sich daran anpassen. An den spezifischen Aufgaben und an der Position innerhalb des Orchesters ändert sich im Lauf des Berufslebens in der Regel nichts.

Das Individuum tritt in den Hintergrund, um im Gesamtbild aufzugehen, zum Gesamtergebnis in der geforderten Art beizutragen. „Die Ausbildung zu individuellen, hochsensiblen und hochqualifizierten Musikerpersönlichkeiten, die mit ihren Fähigkeiten ja die Basis des künstlerischen Erfolgs unserer Klangkörper bilden, steht einem Orchesteralltag, in dem Integration, Team- und Konfliktfähigkeit dringend erforderlich sind, offensichtlich diametral entgegen“ (Pegelhoff 2008, 10).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das gesamte Leben auf den Beruf ausgerichtet wird. Dazu ein Bassist der Berliner Philharmoniker: „Er brauche einen starken Willen, gesundes Selbstvertrauen und eine dicke Haut. Das Probejahr gilt dabei als die schwerste Zeit, die ein Orchestermusiker durchstehen muss. Mancher Musiker braucht Jahre, um sich davon zu erholen, sich selbst wieder zu finden und den übermächtigen Druck dieser Zeit zu vergessen, die maßlose Anspannung, die darin liegt, in jeder Sekunde des Musizierens das Richtige zu tun, nicht nur gut zu sein, sondern sein Bestes zu geben, in jedem Konzert, in jeder Probe.“ (Schmidt-Ott in Gembris 2008, 175).

4 Teilnehmende

Dem Umfang der Arbeit entsprechend wurden zehn Interviews mit Musiker:innen – im Alter zwischen 50 und 60 Jahren – aus vier Orchestern unterschiedlicher Kategorien geführt. Verteilt auf Streicher und Bläser im Verhältnis sechs zu vier sowie Männer und Frauen ebenfalls im Verhältnis sechs zu vier. Der Kontakt zu den Musiker:innen entstand durch die Vertreter:innen der Deutschen Orchestervereinigung (DOV) der jeweiligen Orchester. Um die Anonymität der Musiker:innen zu wahren, wurden in dieser Untersuchung weder geschlechtsspezifische noch instrumentenspezifische Aspekte berücksichtigt.

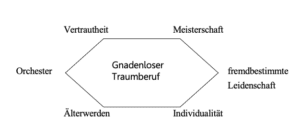

5 Die sechs Faktoren

Das morphologische Sechseck als Denkmodell ermöglicht die Rekonstruktion des Gesamten aus dem Einzelnen, die Zentrierung der Materialfülle (vgl. Tüpker 1996, 66). Im Verlauf der Auswertung wurden die Fachbegriffe für die einzelnen Faktoren durch neue untersuchungsbezogene Begriffe ersetzt. Zunächst separat zu jedem Interview, im nächsten Schritt vergleichend innerhalb der einzelnen Faktoren. Diese bedingen und ergänzen sich gegenseitig. Alle nicht gesondert gekennzeichneten Zitate in den nachfolgenden Abschnitten basieren auf den durchgeführten Interviews.

5.1 Orchester

Das Orchester ist die ordnende und rahmende Struktur der Arbeit. Die Musiker:innen sind sowohl musikalisch als auch sozial voneinander abhängig. Die Binnenstruktur der Instrumentengruppe wirkt als Verstärker des Einzelnen, dem Wir-Gefühl. „Es geht um Verschmelzung, nicht herauszustechen.“ Differenzen müssen ausgehalten werden, gehören dazu – man kann seine Kolleg:innen nicht ändern – führen aber auch in der Extremisierung zu Ausgrenzung. Hinzu tritt das Organisiertwerden durch Spielplan, Repertoire und Arbeitszeiten. Der eigene Gestaltungsspielraum ist gering.

5.2 Fremdbestimmte Leidenschaft

Hier steht auf der einen Seite die Leidenschaft zur Musik und dem eigenen Musizieren, „wir haben die besten Plätze“. Auf der anderen die Anforderungen – die zu bewältigende Literatur, musikalische Vorgaben und das Instrument an sich – welche die Leidenschaft einschränken und erdrücken können. Auch die Frustration der Kolleg:innen muss ausgehalten werden, „das nervt an dem Beruf“. Um leidenschaftlich im Orchester zu musizieren, braucht es Fremdbestimmtheit und Hierarchie, eine Paradoxie, die ausgehalten werden muss und immer wirkt.

5.3 Vertrautheit

Die befragten Musiker:innen spielen seit mehreren Jahrzehnten im Orchester. Die Arbeitsabläufe sind bekannt, die Literatur wiederholt sich – „manche Sinfonien alle vier Jahre“ – auch die Anforderungen des Instruments sind vertraut. Erfahrung und das Wissen, welches notwendig ist, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, ermöglichen eigene Gelassenheit.

Routine kann aber auch in Starre umschlagen, „manchmal ist es langweilig“.

5.4 Älterwerden

Die immer deutlichere Wahrnehmung der Grenzen des eigenen Körpers begleiten das Älterwerden, ein unumkehrbarer Veränderungsprozess. Beginnend mit ersten Abbauerscheinungen bis hin zu einschneidenden Erlebnissen, welche den restlichen Berufsweg prägen. Ein Interviewpartner hat Angst, noch einmal diese Schmerzen erleben zu müssen und reduzierte daher die eigenen musikalischen Aktivitäten. Andere haben noch keine Einschränkungen, beobachten diese aber bei älteren Kolleg:innen. Kann mir das auch passieren, dass ich das nicht merke oder die geforderte Leistung nicht mehr bringen kann? Diese Prozesse sind mit Kolleg:innen wenig besprechbar.

Älterwerden zeigt sich zudem in der Bewusstwerdung der eigenen Endlichkeit, „die Zeit ist einfach begrenzt“ – sowohl im Orchester als auch des Lebens an sich. In einem anderen Interview wird das Nachlassen der Leidenschaft für die Musik beschrieben, „das Brennen ist einfach weg“.

Älterwerden empfindet eine der Musiker:innen als „Geschenk des Lebens“, was nicht jedem vergönnt ist.

5.5 Meisterschaft

Grundlage der Berufsausübung ist die Beherrschung des eigenen Instruments und das Wissen um die Anforderungen. „Trotzdem fängt man immer wieder von vorne an.“ Hierzu gehören Disziplin und eigene Vorbereitung. Es gibt zwar soziale Kontrolle, schlussendlich muss aber jede Musikerin und jeder Musiker seine Arbeit selbst ausführen und verantworten.

Bestandteil der Meisterschaft ist zudem die Musik als lebenslange Begleiterin, Eckpfeiler des eigenen Lebens und identitätsstiftend.

Meisterschaft ermöglicht eigene Sicherheit, den Anforderungen gerecht zu werden und sozial abgesichert zu sein.

5.6 Individualität

In diesem Faktor findet sich das Private, der Ausgleich zum Beruf. Einige Interviewpartner:innen engagieren sich innerhalb des Systems, in der Deutschen Orchestervereinigung oder im Orchestervorstand. Andere nutzen die Freiräume für eigene musikalische Aktivitäten, spielen andere Instrumente, unterrichten, widmen sich der Familie oder trennen ihr Privatleben bewusst vom Orchester. In einem Interview setzt dem Wunsch nach einer halben Stelle – um Zeit für intensive Kammermusik zu haben – die Haushaltslage klare Grenzen. „Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch Spaß dran habe Musik zu machen“, die eigene Zeit ist begrenzt. Diese Wendung weg vom Orchester kann aber auch Neid auslösen. „Der hat was gefunden, was ihm mehr Spaß macht.“

Eigene Freiräume können auch die Frage nach dem Danach, was kommt nach der Leidenschaft für die Musik, bedeuten. „Ich möchte noch etwas Anderes in meinem Leben machen“, etwas Erfüllendes, was aus einem selbst herauskommt.

6 Haupt- und Nebenbild

Dieser Auswertungsschritt wurde ebenfalls zunächst für jedes Interview und dann vergleichend durchgeführt.

6.1 Hauptbild: Traumberuf

Der Schwerpunkt in den meisten Interviews liegt auf der Leidenschaft für die Musik, für das eigene Musizieren, mit Akzentuierung auf der Arbeit im Orchester. „Es ist der tollste Beruf, den es gibt.“ Weitere musikalische Aktivitäten werden als Ausgleich und Ergänzung erlebt.

In anderen Interviews zeichnen sich die Grenzen des Traumberufes ab. Er kann zum Broterwerb werden, „Erfahrung bringt Sicherheit, aber auch Langeweile“. Andere fühlen sich sozial ausgegrenzt oder den nicht veränderbaren Umständen am Arbeitsplatz ausgeliefert. Die Intensität der Leidenschaft zur Musik kann sich im Lauf der vielen Arbeitsjahre verändern.

Wenn auch weniger vordergründig zeigt sich in diesen Interviews trotzdem die Leidenschaft zum Beruf.

6.2 Nebenbild: Gnadenlosigkeit

Hier wird die Begrenztheit deutlich. Sowohl des eigenen Lebens – „plötzlich gehört man nicht mehr zu den jungen Kollegen“ – als auch des Systems Orchester an sich. Der Körper setzt Grenzen, von der Beobachtung anderer bis hin zur eigenen Qual. Die Anforderungen des Instruments bleiben immer gleich, in einem Interview als Hamsterrad beschrieben. „Man muss immer nach vorne strampeln.“ Die Arbeit als Orchestermusiker:in ist geprägt von „immerwährender Leistungserwartung, Konkurrenz und Fremdbestimmung“. Das „Licht am Ende des Tunnels“ zeigt sich in einem Interview als das Erreichen der Rente, „hoffentlich schaffe ich das“.

Als Gesamtbild zeigt sich die Arbeit im Orchester als ‚gnadenloser Traumberuf‘.

7 Kommentierung

In diesem Abschnitt werden einige übergreifende Aspekte aufgegriffen sowie das Gesamtergebnis interpretiert.

7.1 Das Orchester – eine Familie

Ein immer wieder auftauchender Satz war: „Wir sind eine große Familie.“ Ausgehend von diesem Bild der Familie nimmt die äußere Organisation – musikalische Leitung, Verwaltung, Management, zuständige Politiker:innen – die Rolle der Eltern ein. Die Musiker:innen werden von diesen Strukturen versorgt und fremdbestimmt. Sie stehen wiederum gemeinsam auf einer Stufe und können hier als Geschwister verstanden werden.

Die Eltern sind Versorger auf Zeit, die Musiker:innen durchleben eine Art Heimkarriere, werden weitergereicht, müssen sich immer wieder neu anpassen, verändern, entwickeln, ein Berufsleben lang. Im klassischen Familienbild stehen Eltern für Stabilität, im Orchester führt der ständige Wechsel der Versorgenden zu Gefühlen von Fremdbestimmtheit und Ausgeliefertsein. Die Eltern können nie alle Wünsche erfüllen und ihre Kinder nicht bedingungslos lieben – so wie es im klassischen Familienbild ist oder zumindest sein sollte – da sie nicht die Ursprungsfamilie sind. Sie vertreten auch eigene Interessen, aus persönlichen Gründen – musikalische Profilierung, Karriereplanung – und aufgrund der Rahmenbedingungen – finanzielle Situation, vertragliche Vorgaben, Gesamtstruktur.

An die Geschwister – also die Orchestermusiker:innen – werden die gleichen Anforderungen gestellt, Älterwerden ist dabei nicht vorgesehen, sie sind zur Gleichaltrigkeit gezwungen. Jede neue Kollegin und jeder neue Kollege in der direkten Umgebung bedeutet Veränderung, verlangt Flexibilität. Wie die vorgenannten Faktoren Meisterschaft und Vertrautheit zeigen, hilft hier die eigene Erfahrung. Im Idealfall kommt es zwischen den Geschwistern zu einem Geben und Nehmen. Partizipation an der Erfahrung der Älteren, Schutz durch die Jüngeren beim Altern. Wenn Ältere in der Leistung nachlassen, wissen die unmittelbaren Nachbarn „dann schon Bescheid, als Gruppe kann man das einfacher tragen.“ Nicht das Publikum, sondern die Mitgeschwister sind die Experten, man spielt für die Kolleg:innen. Dieses Zuhören reicht von Anerkennung und Bewunderung, Aufmunterung bei Fehlern, Ratschläge geben, Aushalten bis hin zum Fremdschämen. Trotz der notwendigen Verschmelzung im Klangkörper will jeder selbst toll sein, braucht individuelle Erfüllung. Die Konkurrenz zwischen den Geschwistern ist gnadenlos.

7.2 Älterwerden

Zu alt zu sein für die immerwährende Leistungserwartung ist nicht vorgesehen. Schutz kann es in der Gruppe geben oder man geht von einer exponierten Position zurück. Hier reicht die Spanne von „goldenen Brücken“ bis zum Abgelehnt-Werden durch die musikalische Leitung. Nachlassen kann auf das ganze Orchester zurückfallen. Das Wissen um den Abbau der Kräfte wird durch die Beobachtung der älteren Kolleg:innen geschärft, es ist unvermeidlich und kann Angst auslösen.

Älterwerden ist ein unbemerkt kontinuierlicher Prozess, dessen Wahrnehmung Staunen auslöst. Unversehens sind die anderen die Jungen, man wird zum Beispiel für Kammermusikprojekte nicht mehr gefragt.

Auch das Gefühl ändert sich, die Leidenschaft für den Beruf kann abnehmen, die eigene Endlichkeit rückt in die Wahrnehmung.

7.3 Kippfigur ‚Gnadenloser Traumberuf‘

Die Leidenschaft zur Musik, in der Musik zu sein, selbst auszuloten und auszuführen, macht den Traumberuf aus. Der Preis ist die Starre der Struktur sowie die eigene Begrenztheit. Hinzu kommt die täglich höchste Anforderung, immer wieder an eigene Grenzen zu gehen.

Die Gewichtung dieser beiden Pole ist in den Interviews unterschiedlich und zeigt die psychologische Spezifik des Älterwerdens als Orchestermusiker:in. Solange die Arbeitssituation stabil ist und man geschützt wird, überwiegt der Traumberuf – trotz erster körperlicher Einschränkungen. Risse entstehen durch die Grenzen des Berufes, eigene Wünsche nicht ausleben zu können, Angst vor erneut schweren Schmerzen zu haben. Für andere ist die Situation bereits gekippt. Ursachen dafür sind in den vorliegenden Interviews das Überhandnehmen körperlicher Beeinträchtigungen – hier eher in der Beobachtung bei älteren Kolleg:innen, die Begrenztheit der Leidenschaft für die Musik, soziale Isolation sowie die Potenzierung der Endlichkeit eigener Ressourcen durch die Systemstarre.

Vom Familienbild aus betrachtet, kann der Traumberuf an der Anforderung durch die Eltern, am Miteinander der Geschwister sowie durch das nicht vorgesehene, aber unvermeidliche Älterwerden in die Gnadenlosigkeit kippen. Das Gleichgewicht ist empfindlich. Die Schärfung des Bewusstseins der Eltern für diese Fragilität kann den Musiker:innen helfen, damit „sie uns mehr Verständnis entgegenbringen, ein etwas menschlicheres Gesicht“ zeigen. Aber auch untereinander – als auf gleicher Stufe stehenden Geschwistern – kann das Wissen helfen die Gnadenlosigkeit des Älterwerdens abzumildern.

Die Ursachen liegen neben der Physiologie in der Musik selbst. Orchestermusik verlangt nach Hierarchie und Geleitetwerden, die Größe der Klangkörper nach äußerer Organisation, welche aus ihren Aufgaben heraus Inhalt und Form der Arbeit vorgibt. Orchestermusiker:innen musizieren nachschaffend, die Literatur wiederholt sich, Aufnahmen erhöhen die Vergleichbarkeit und den Anspruch des Publikums nach CD-Perfektion im Liveerlebnis. Das Medium Musik an sich ist flüchtig, die Auseinandersetzung fängt immer wieder von vorne an. „Man hat kein Ergebnis, dass man immer wieder zeigen kann.“

7.4 Funktion der Musik

Musik an sich ist gnadenlos und erfüllend, bringt Leid und Leidenschaft. Die Auseinandersetzung fordert immer wieder heraus noch besser zu werden, an die eigenen Grenzen zu gehen. Sie ermöglicht emotionalen Ausdruck, persönliche Erfüllung und das Teilen dieses Erlebnisses mit anderen, gemeinsam etwas „Einzigartiges“ entstehen zu lassen. Das schafft Identifikation und Selbstwert. Jede Beeinträchtigung wiegt umso schwerer.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Erfüllung durch die Musik das Aushalten der Systemstarre ermöglicht. Dieses Verhältnis wird fragiler, je älter man wird.

8 Epilog

Älterwerden hat im Orchester keinen Platz. Für die psychologischen und physiologischen Auswirkungen bei den Eltern – der äußeren Organisation und musikalischen Leitung – das Bewusstsein zu schärfen, und Modelle zur Ermöglichung des erweiterten Renteneintritts mit 67 zu entwickeln, wird wesentliche Aufgabe der Orchesterselbstverwaltung in naher Zukunft sein. Der dafür notwendige Dialog sollte von den Musiker:innen ausgehen, da sie die Experten für diesen Prozess sind. Der dadurch entstehende Austausch enttabuisiert das Älterwerden untereinander.

Vielerorts knappe öffentliche Kassen und daraus resultierende verzögerte bis fehlende Neubesetzung freiwerdender Stellen verstärkt die Notwendigkeit, Belange älterer Musiker:innen ins Zentrum zu rücken.

Um diese einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland zu erhalten, sind neue Modelle des Umgangs mit dem Altern im Orchester notwendig. Zum einen betrifft dies die Schaffung von Alternativen zur derzeit oft letzten Möglichkeit des Krankmeldens in Krisen- und Belastungssituationen, zum anderen die notwendige Versorgung der Musiker:innen durch regelmäßige medizinische und psychologische Beratung und Betreuung. Die Schaffung von musikmedizinischen Instituten und musikerspezifischen Sprechstunden sind erste Bausteine auf diesem Weg. Diese Angebote im Sinne der Prävention in die Orchester hineinzutragen und als festen Bestandteil der Struktur zu installieren wäre im Sinne der Musiker:innen wünschenswert.

Anmerkungen

[1]Ergänzung Rosemarie Tüpker: Im Kontext des Themenschwerpunkts im LMR wurde deutlich, dass die Thematik des Älterwerdens im Orchester, insbesondere die psychologische Perspektive, stark tabuisiert ist. https://www.lmr-nrw.de/der-landesmusikrat/themenschwerpunkte/1999-2016. Abgerufen am 28.01.2023.

[2]DOV-Statistik Planstellen und Einstufung der Berufsorchester. https://www.dov.org/klassikland-deutschland/dov-statistik-planstellen-und-einstufung-der-berufsorchester. Stand: Januar 2022.

Literaturverzeichnis

Bastian, Hans Günther; Koch, Martin (2010): Vom Karrieretraum zur Traumkarriere? Eine Langzeitstudie über musikalisch Hochbegabte. Mainz/Berlin, Schott Music.

Freichels, Hans Jürgen (1995): Kennzeichen des morphologischen Tiefeninterviews. In: Zwischenschritte. Beiträge zu einer morphologischen Psychologie. 14. Jahrgang, 2/95. Bonn 1995, Bouvier, 87-97.

Gembris, Heiner (Hg.) (2008): Musik im Alter. Soziokulturelle Rahmenbedingungen und individuelle Möglichkeiten. Frankfurt am Main, Peter Lang.

Grüne, Heinz (1991): Grundlagenstudie ältere Erwachsene. Köln, rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen.

Grüne, Heinz (1999): Die Kölner ‚Alter-Native’. Ein anderer und neuer Blick auf das Seniorenthema aus qualitativ-psychologischer Sicht. Studien Kurzbericht. Köln, rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen.

Grüne, Heinz; Volk, Jasmin (2008): Carpe Vitam – Die Psychologie der ‚Best-Ager’. Köln, rheingold Institut für qualitative Markt- und Medienanalysen.

Kranz, Tobias (2012/1): Älterwerden im Orchester – eine tiefenpsychologische Untersuchung. Masterarbeit im Masterstudiengang Klinische Musiktherapie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Kranz, Tobias: (2012/2): Älterwerden im Orchester – eine tiefenpsychologische Untersuchung. Vortragsskript, Landesmusikrat NRW, 2012/2, Neuss, https://www.lmr-nrw.de/fileadmin/user_upload/Kranz_Vortrag_Neuss_2012-08.09..pdf (12.6.21).

Pegelhoff, Ralf (2008): Gesucht! Kommunikationskultur für Orchester. In: das Orchester 4/2008, 10-12.

Tüpker, Rosemarie (1996): Ich singe, was ich nicht sagen kann. Zu einer morphologischen Grundlegung der Musiktherapie. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Münster, Lit-Verlag.

Weymann, Eckard (2004): Zwischentöne. Psychologische Untersuchungen zur musikalischen Improvisation. Gießen, Psychosozial-Verlag.

Mehr zum Thema ‚Orchestermusiker:in‘

https://www.youtube.com/watch?v=7il5JF9qo9U

https://www.youtube.com/watch?v=E6mvj9syiSc

Autor:in

Tobias Kranz studierte Oboe an der Universität der Künste Berlin und an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main und war viele Jahre als Orchestermusiker tätig. Nach dem Masterstudium Musiktherapie an der Universität Münster bei Rosemarie Tüpker arbeitet er seit über zehn Jahren als Musiktherapeut in der Psychiatrie und ist Sprecher des Fachforums Musiktherapie im Landschaftsverband Rheinland und Mitglied des Berufsständischen Beirats der Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft.

Kontakt: tobias.kranz@musiktherapie.de