Aufwand und Glück der Kunstbetrachtung – Über die Ergänzung von kunstwissenschaftlichen und wirkungspsychologischen Zugängen zur bildenden Kunst

Zusammenfassung:

Diese Arbeit stellt die bisherige kunsthistorische Forschung zu einem bestimmten Werk einem spezifischen individuellen Kunsterleben und seiner psychologischen Wirkungsanalyse gegenüber. Ziel ist es zu zeigen, dass erst in der Zusammenschau dieser verschiedenen Zugänge zum Kunstwerk wir überhaupt eine hinlängliche An- und Einsicht in den Kosmos seiner Bedeutungen und Wirkungsformen bekommen.

Summary:

This paper contrasts the research compiled to date by art historians on a particular work with a specific individual experience of art and an analysis of its psychological impact. The aim is to demonstrate that it is only by considering these different approaches to the artwork together that we can gain a sufficient insight into the cosmos of its meanings and forms of impact.

Autor:in

Ralf Debus

Diplom-Psychologe

Psychologischer Psychotherapeut

Studium der Psychologie, insbesondere der Kunstpsychologie in Köln

1978-1986 Tutor und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Wilhelm Salber dem Begründer der Psychologischen Morphologie

Aktuelle Veröffentlichung:

Gestaltpsychologie der Kunstbetrachtung. (2025). Verlag Bücken & Sulzer. Overath.

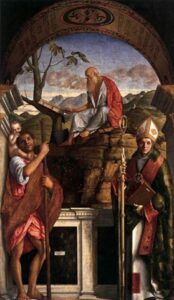

Aufwand und Glück der Kunstbetrachtung – Über die Ergänzung von kunstwissenschaftlichen und wirkungspsychologischen Zugängen zur bildenden Kunst Am Beispiel von Giovanni Bellini: Die Heiligen Christophorus, Hieronymus und Ludwig von Toulouse (1513) Eine Einzelfallbetrachtung

„Ein Bild lebt sein eigenes Leben wie ein lebendiges Geschöpf, (…), da das Bild nur Leben hat durch den Menschen, der es betrachtet.“ (Pablo Picasso) (1)

Das Erleben

Zum ersten Mal bin ich 1979 dem Werk begegnet. Seitdem habe ich es oft auf-gesucht, obwohl ich lange gar nicht in Gänze verstand, was mich zu ihm hinzog. Das Bild kleidet die Rückwand einer schmalen Seitenkapelle in der Kirche San Giovanni Crisostomo aus. Das Gebäude liegt in einer stark frequentierten Gasse im Zentrum Venedigs. Vor allem im Sommer flüchten regelmäßig die Fußgänger vor der Hitze und der Dichte des nicht enden wollenden Menschenstroms in das kühle Halbdunkel des Gotteshauses. So war es auch bei meinem ersten Zusammentreffen. Wenige Schritte vom rechten Seiteneingang entfernt öffnet sich die kleine Kapelle. Mein Blick wurde sofort nach oben gezogen. Dort war ein Licht. Auf einem riesig hohen Gemälde zeigte sich in seinem oberen Drittel hinter einer Bergkette ein sanftes Leuchten. Ein Leuchten, das zugleich den Horizont markiert und dabei ein Wolkenband, das sich über die Spitzen der Berge zieht, in seiner zarten Dunkeltönung von unten erhellt und hervorhebt. Weiter schien das Licht das Blau des Himmels in feinste Nuancen zu brechen. Ich war überrascht und eigenartig berührt, je länger ich dieses stille und gleichzeitig so eindringliche Strahlen auf mich wirken ließ. Plötzlich wandelte sich mit einem zu hörenden „Klack“ die Intensität der Farben. Und es dauerte einige Zeit, bis ich begriff, was passiert war. Das Werk wurde von einer einzelnen Lampe angestrahlt, die sich nach einer gewissen Weile selbsttätig ausschaltete. Es gab eine Vorrichtung, in welche man Münzen warf, sodass ein Scheinwerfer ansprang. Jedoch wirkte die Kolorierung des Gemäldes, die sich nach dem Erlöschen der Lampe zeigte, noch bezaubernder. Jetzt erst bemerkte ich die beiden Seitenfenster, deren leicht abgedunkeltes Glas mit einer Gitterstruktur ein mildes natürliches Licht in die Kapelle fließen ließ. Dessen Einfallswinkel und Stärke veränderten sich immer wieder, weshalb ein berückendes Spiel der Farbverläufe und ihres Ausdrucks auf dem Bild zu beobachten war. Die helle Horizontlinie erschien blasser. Dafür trat das vielfach gebrochene Himmelsblau umso ausgeprägter hervor und bildete einen lebhaften Kontrast zu den verschiedenen und doch miteinander harmonierenden Rottönen in der Kleidung der drei Männer.

Sich nur auf die feinen ätherischen Veränderungen des Kolorits zu richten, führte in eine ruhige seelische Gestimmtheit. Mittlerweile saß ich schon längst auf einem kleinen Stuhl, den ich neben einer Kirchenbank gefunden hatte und vergaß die Zeit. Mein Blick schweifte immer wieder nach oben zur fernen Horizontlinie, deren Leuchten ein unbestimmtes Sehnen aufkeimen ließ. Ein Ausgreifen-Wollen, das ich nicht genau fassen konnte. Und das ich in meiner Selbstvergessenheit auch gar nicht näher bestimmen wollte; außer der Tatsache, dass jenes Strahlen so warm, freundlich und lockend war. Es korrespondierte mit der völlig friedlichen idealischen Berglandschaft und vermittelte glaubhaft, dass es dort oben in der Ferne hinter dem Horizont gut weitergeht. Ja, das Strahlen mit seinem bergenden Schein machte mich neugierig. Ich wollte wissen, was sich in dem, was wir nicht mehr sehen, offenbaren könnte, was es noch alles zu entdecken gäbe.

So saß ich in die Anschauung des Bildes und in diese Gedanken vertieft, vielleicht vergleichbar mit dem Mann auf dem Felsen, der in das Studium seines Buches versunken war.

Ich identifizierte den Heiligen Christophorus mit dem Jesusknaben auf den Schultern, was naheliegend ist, schließlich sieht man ihn häufig als kleines Kitschfigürchen in deutschen Automobilen am Rückspiegel baumeln. Die beiden anderen Herren sagten mir nichts. So endete die erste Begegnung.

Bei meinem nächsten Venedigaufenthalt lenkten meine Schritte mich an einem Nachmittag gleichsam wie ferngesteuert zu dem Kirchenbau. Während ich ihn im Gewirr der Gassen suchte, wurde mir klar, dass ich zu dem Gemälde wollte. Diesmal war ich mit einem Kunstreiseführer ausgestattet, der mir erläuterte, dass neben dem hl. Christophorus noch der hl. Hieronymus (der Mann auf dem Felsen) und der hl. Ludwig von Toulouse auf dem Werk wiedergegeben werden. Nun, diese Informationen sagten mir nicht viel und lösten auch keine Impulse aus, mich inhaltlich weiter mit ihnen zu beschäftigen. Die Figur des Hieronymus im Habitus eines antiken, ehrwürdigen Religionsgelehrten war mir als Bildtypus noch am ehesten bekannt, ohne dass ich irgendetwas Spezifisches mit ihm verband.

Nein, das, was mich anzog von dem, was ich zu diesem Zeitpunkt bewusst benennen konnte, war das einnehmende Strahlen. Dem wollte ich mich wieder aussetzen und nachgehen. Das Licht über dem Horizont, das bis in den Kirchen-raum hineinzufallen schien, beruhigte mich und löste gleichzeitig eine sanfte positive Spannung aus. Je länger ich mich auf das Gemälde einließ, umso mehr kam ich in die eigentümliche Verfassung eines Bei-mir-Seins, in eine entlastende Pause für einige Minuten der Stille auf den Wegen durch das aufregende Wunder der Stadt Venedig.

So ging das ein paar Mal über die Jahre, und vielleicht war dieses Sich-Sammeln vor dem Bild die Voraussetzung dafür, dass mir eines Tages ein weiteres Licht aufging. Ich hatte plötzlich den Eindruck, dass ich, wenn mein Blick von den beiden vorderen Figuren über den Felsen weiter über die Berge zum Horizont wandert, dass ich als außenstehender Betrachter gar nicht im Außen stehe. Sondern dass ich Teil dieses Raumes bin, den der Maler geschaffen hat. Das Bild wurde mir in dieser sich unerwartet einstellenden Anschauung zu einer Fortsetzung des realen Kirchenraums. Die gemalten Pfeiler in ihrer schrägen Flucht nach oben wirkten wie die Begrenzung der Seitenkapelle. Die beiden Männer im Vordergrund, die wie Hüter den Durchlass nach außerhalb bewachen, schienen auf dem gleichen Boden zu stehen wie ich. Aber das noch Verblüffendere war, dass der Realitätsgehalt dieser Illusionsmalerei noch durch den Eindruck gesteigert wurde, dass die gemalte Außenwelt in das Innere der Kirche gleichsam hineinwächst. Über die Balustrade, vor der die beiden Heiligen stehen und die gleichzeitig suggeriert, sie sei die Begrenzung der Seitenkapelle, schiebt sich ein Ausläufer des Felsens, auf dem der Heilige Hieronymus sitzt. Das Außen war im Inneren und die Ferne mit ihrem geheimnisvollen Leuchten war ganz nah. Und ich war Teil dieser Kontinuität. Der Erfahrungsraum ist etwas anderes als der physikalische Raum. (2) Ein überraschendes, intensives Aha-Erlebnis. Aus einer nur halb verstandenen Beziehung zu dem Gemälde wurde eine innige Verbindung. Bis dahin hatte sich ein Erleben eingestellt, als ob ich mich in das Bild hineinbegebe, dass ich einbezogen werde, oder besser, ich verspürte so etwas wie den Impuls, mich einfügen zu wollen. Das war ein Sog, ein Angezogen-Werden. Indem mir die Bildsuggestion bewusst wurde – dass ich kein außen-stehender Betrachter bin, sondern Teil der Bildwirklichkeit – verstand ich mehr, was die Faszination, die das Gemälde auf mich ausübte, ausmachte.

Die kunstwissenschaftliche Beschreibung und Analyse

Eine der umfangreichsten Betrachtungen des Werkes führt Günter Brucher im zweiten Band seiner Geschichte der Venezianischen Malerei (2010) durch. (3) Brucher macht ausdrücklich für sich geltend, dass er neben den klassischen kunstwissenschaftlichen Zugängen wie geschichtlicher Einordnung, ikonographischen Bestimmungen, bisherigen kunsthistorischen Strukturanalysen etc. die wahrnehmungspsychologischen Erkenntnisse der Gestalttheorie der Berliner Schule bei seiner Bildbetrachtung zurate zieht. Hierbei beruft er sich vor allem auf die gestaltpsychologischen Analysen von Rudolf Arnheim (1978, 1983).

Brucher beginnt damit, dass der Maler durch die räumlichen Gegebenheiten in der Kirche vor einer Herausforderung stand. Die schmale Kapellenbreite erzwang eine Engführung des Bildhochformats. Der Auftraggeber des Werkes hatte vor-gegeben, dass die drei Heiligen auf dem Objekt untergebracht werden müssen. Wie konnte das angesichts des disproportionalen Breite-Höhe-Verhältnisses in einer „harmonischen Anordnung“ verwirklicht werden? (4)

Auf diese Fragestellung gehen alle von Brucher zitierten Kunsthistoriker ein, die sich vor ihm ausführlich mit diesem Werk Bellinis auseinandergesetzt haben (Pächt (2002), Huse (1972), Dussler (1935). Sie suchen nach dem „Integrations-vermögen des sich zur ganzheitlichen Bildgestalt formierenden Strukturmusters.“ (4a) Dass sich diese Fragestellung bei dem Werk aufdrängt, ist nahe-liegend. Neben dem erwähnten ungewöhnlichen Breite-Höhe-Verhältnis zeigt das Gemälde eine komplexe, heterogene Kompositionsstruktur. Huse meint, man könne den Eindruck gewinnen, hier seien zwei Bilder ineinander geblendet. (5) Aus dem eher statuarisch wirkenden Vordergrund wächst noch ein eigen-ständig bewegter Mittelteil, darüber wölbt sich die Ferne eines Hintergrundes. Man frage sich zu Recht, wie passt das alles zusammen? Kommt es bei dieser strukturellen Heterogenität zu einer Bildeinheit?

Das methodische Vorgehen der Kunsthistoriker, um diese Frage zu beantworten, lässt sich in verschiedene Schritte unterteilen. Einmal suchen sie die Gefügeeigenschaften festzustellen, das sind alle Eigenschaften, die die Anordnung oder den Aufbau des Bildes charakterisieren. Ihnen gegenüber kontrastieren die dynamischen Gestaltqualitäten. Innerhalb von Gefüge und Dynamik und vor allem zwischen ihnen werden die Korrespondenzen und Spannungen beleuchtet. Aus dem Zusammenspiel all dieser Kompositionszüge wird nun versucht, die Frage zu beantworten, ob und wie es zu einer in sich zusammenhängenden Bildgestalt kommt.

Für Huse ist „die Komposition vor allem auf Entgegensetzungen aufgebaut.“: Die Enge vor der Balustrade vs. die Weite der Landschaft oben. Sanfte Bewegung bei Christophorus vs. gesammelte Haltung des hl. Ludwig. Der eine steht im Licht, der andere im Schatten. Die Feierlichkeit der stehenden Heiligen kontrastiert mit der Versunkenheit des hl. Hieronymus. Für Huse ist mit Christophorus der Ausdrucksgehalt des „Tätigen und Kräftigen“ verbunden, während für ihn Ludwig „Introvertiertheit und Kontemplation“ verkörpert. (6)

Brucher führt den Aufweis von Gegensätzen fort, indem er eine „Ambiguität von Fläche und Raum“ feststellt (7). Dann zeigt er exemplarisch, wie subtil Bellini Statuarik in Bewegung überführt und dabei Zusammenhang schafft. (8) So setzt sich das Blockhafte der beiden Vorderfiguren in den Marmorpfeilern, die den Bogen tragen, fort, allerdings gebrochen. Der Maler hat die Pfeiler schräg fluchtend aufgestellt und mit dieser kleinen, aber entscheidenden Verrückung gegenüber den beiden Heiligen das Bildganze auf eine undramatische Weise dynamisiert. Indem wir weitergehen und den Bogen mit unseren Blicken abschreiten, folgen wir dieser Bewegung und zugleich wird sie durch die Bogenform zusammengehalten. Der Maler hat auf diese äußerst kunstvolle Weise das Unten mit dem Oben, die Nähe mit der Ferne, die Statik mit der Dynamik im Werk zusammengeführt.

Zusammenhang wird durch Fortsetzungen und Korrespondenzen geschaffen. Dussler spricht vom „feinen Beziehungsnetz aller Linien“, das die Teile des Gemäldes zusammenbindet. (9)

Brucher greift diese Argumentation auf und führt die Gestaltgesetze der „guten Fortsetzung bzw. der durchlaufenden Linie“ an. (10) So setzt sich der Stock des Christophorus im Baum fort, der dem Hieronymus als Lesepult dient. Der gerade Stab des Ludwig geht über in die Biegung des Rückens des studierenden Alten. Diese Biegung findet eine Entsprechung im Bogen über ihr. Die schräg ausgerichtete Rechte des hl. Christophorus hat eine Fortsetzung in der Beinstellung des hl. Hieronymus. Das von Gold und Orange durchwirkte Olivgrün des liturgischen Gewandes von Ludwig korrespondiert mit der Farbgebung der Berg-kette usw.

Den Korrespondenzen stehen die Kontraste gegenüber: Enge-Weite, Nähe-Ferne, Innen-Außen, Fläche-Raum, Statuarik-Dynamik, Licht-Schatten, Aktivität-versunkene Zentriertheit und Sammlung.

In diesen Grundverhältnissen verschiedener Gestalteigenschaften entfaltet sich das Werk. Dabei stellt sich die Frage, gibt es neben den bis hierher aufgeführten Spannungen und Kontrasten, Fortsetzungen und Korrespondenzen noch etwas Drittes, Vermittelndes, was diese Verhältnisse überschreitet und damit zusammenhält?

Um diese Fragestellung zu beantworten, kommen die verschiedenen Autoren im Einzelnen mehr oder weniger ausführlich auf zwei Faktoren zu sprechen:

Da ist einmal die Platzierung und kompositorische Konstruktion des Felsens, auf dem Hieronymus sitzt; und zum zweiten wird dem Kolorit dieses „Integrations-vermögen“ zugeschrieben. Dussler konstatiert, dass die „farbige Kohärenz der Massen“ noch viel stärker als das Beziehungsnetz der Linien den Zusammenhang der Bildeinheit ermöglicht. (11) Huse pflichtet dem bei und kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Farbgebung „nicht auf Einzelfarben gründet, sondern auf Übergänge“. Dadurch werde das Werk „durch und durch belebt“. Die Übergänge „reich nuancierter und vielfach verbundener Zwischentöne“ hätten dem Maler „neue Möglichkeiten des Zusammenhangs“ geboten.(12)

Aber nicht nur der wunderbare Akkord der Farbübergänge schafft die Einheitlichkeit eines Bildganzen, sondern auch die Ausdrucksqualität der Schwebe, die das Werk charakterisiert, ist dafür verantwortlich.

Diese Wirkung hängt ursächlich mit dem Mittelteil des Gemäldes zusammen. Brucher weist darauf hin, dass die Basis des Felsenthrons unsichtbar und folglich nicht verankert sei. Dadurch überwinde er visuell die Erdanziehung, was dazu führe, dass der Fels nach oben strebe, was ihn geradezu in einen Schwebezustand versetze. (13) Er beruft sich bei dieser Erklärung des Wahrnehmungseffektes auf diesbezügliche Ausführungen von Arnheim. (14) Hinzu komme, dass Hieronymus den schräg abfallenden Horizont durchstoße und weiter die spezifische Dynamik des Felsens durch einen „Licht-Schatten-Wechsel“ unterstützt werde, was zu einem „drehbühnenartigen Effekt“ führe. Huses Beobachtungen bekräftigen diese Argumentation. Er betont, dass Nähe und Ferne des studierenden Heiligen nicht abzuschätzen seien. Er sitzt genau auf der Grenze zwischen Innen und Außen. Der Felsen ist zugleich innen und außen. (15) Der Maler hat also mit diesen strukturellen Übergängen zwischen den Gefügeteilen des Bildes die Grundlage dafür geschaffen, dass wir das Werk als ein in sich zusammenhängendes Ganzes wahrnehmen.

Die Bildwirkung aus einer gestalt- und morphologisch-psychologischen Perspektive.

Pablo Picasso formulierte: „Ein Bild lebt sein eigenes Leben wie ein lebendiges Geschöpf, (…), da das Bild nur Leben hat durch den Menschen, der es betrachtet.“ (16)

Picassos Metapher vom „lebendigen Geschöpf“, das in der Kunstbetrachtung entsteht, ist ein äußerst fruchtbarer Hinweis auf die psychologische Gegenstandsbildung. Diese Veranschaulichung benutzte schon Goethe, um seinen Gestalt-Begriff, der unsere Arbeit leitet, begreifbar zu machen, als den „Komplex des Daseins eines wirklichen Wesens.“ (17) Und in der ersten umfassenden gestaltpsychologischen Monografie zur Rezeptionsästhetik konstatiert von Allesch (1921): „Diese starke und andauernde Vertiefung in ein Werk bewirkt, dass es zu einem lebendigen Organismus heranwächst, dass es wie ein lebendes Wesen wirkt…“. (18)

Und umgekehrt: Die Vertiefung in das Werk lässt das Seelische stofflich-material werden. Durch das Objekt der Auseinandersetzung bekommt das psychische Geschehen seinen eigentümlichen Charakter, sein Leben wird eine Zeit lang zu unserem.

Das können wir als einen Einübungsprozess (Salber, 1965) auffassen, der in eine gegenseitige Einverleibung mündet: „Das Fleisch-und-Blut-Werden von Gegenständlichem und die Vergegenständlichung von seelischem Leben.“ (19)

Diesem Leben nähert sich die Psychologie der Kunst von zwei Seiten. Da sind zum einen die Erlebnisqualitäten, mit denen der Betrachter den Ausdrucksgehalt des Bildes beschreibt und zum anderen sind es die Qualifizierungen, die seine seelische Bewegung erfassen.

Zum Wirkkomplex des Gemäldes gehören seine Struktur- oder vielmehr Gefügemerkmale, seine formdynamischen Qualitäten, die Materialbeschaffenheiten und die Anmutungs- und Ausdrucksqualitäten (Metzger, 1954, Debus, 2025). (20)

In der referierten kunstwissenschaftlichen Beschreibung arbeiten die Autoren vor allem die Eigenschaften des Gefüges (Kontraste, Korrespondenzen) und seine formdynamischen Qualitäten (Spannungen, Übergänge) heraus. Dieses Vor-gehen ist mit der gestalt- und morphologisch-psychologischen Methodik vergleichbar und wir können den vorgestellten Ergebnissen voll umfänglich zu-stimmen.

Die Autoren gehen auch auf die Anmutungs- und Ausdrucksqualitäten des Werkes ein. So wird z. B. die Landschaft als „friedlich und verklärt“ beschrieben (21) oder dem Bildganzen wird die Ausstrahlung von „Ruhe und Feierlichkeit“ attestiert. (22)

Der Gestaltpsychologe Metzger nennt die Ausdrucksqualitäten „Wesenseigenschaften“.

„Tatsächlich sind die Wesenseigenschaften dasjenige an dem anschaulich Gegebenen, das allein fähig ist, auf uns Eindruck zu machen, unser eigenes Wesen unmittelbar zu berühren.“ (23)

Inwieweit nun der Ausdruck des Werkes und seine formal-ästhetischen Merk-male den Betrachter bewegen, wird von den Autoren nur in rudimentären An-sätzen thematisiert.

So konstatiert Brucher, dass die Ambiguität von Fläche und Raum den Betrachter in Spannung versetze, ohne zu erläutern, was das im Weiteren für Folgen nach sich zieht. (24) Auf Dussler wirkt das Werk „ehrfurchtgebietend.“ Er bringt das zusammen mit dem Charakter der „sakralen Würde“ der Architektur, mit dem „Atem und Glanz“ der Landschaft, mit dem „ergreifenden Seelenton der Gottesmänner“ und nicht zuletzt mit der „Harmonie“ der strukturellen Bildeinheit. (25)

Ein Autor geht ein gehöriges Stück weiter auf eine psychologische Beschreibung und Erklärung zu. Otto Pächt benutzt den Terminus der „Traumlogik des Kunstwerks“ angesichts des Bildes. (26) Diese Anspielung des Wiener Kunsthistorikers auf Freuds Mechanismen der Traumarbeit ist ein Versuch, die suggerierte Wirklichkeitskonstruktion des Bildes auf den Begriff zu bringen. (27) Für Pächt „gehört“ der gemalte Raum („Proszenium“), in dem die beiden Heiligen stehen, zum „Existenzraum des Betrachters.“ (28) Das In-Eins-Erleben von etwas, was objektiv getrennt ist, kann man mit einem der freudschen Mechanismen der Traumarbeit, der Verdichtung zusammenbringen. Im Traum können wir ohne innerseelischen Widerspruch erleben, wie z. B. eine Landschaft und ein Zimmer in-Eins montiert sind.

Dieses Zusammenfließen im Erleben von vorderer Raumzone im Bild und realem Kirchenraum, in dem der Betrachter steht, macht „uns glauben, dass auch die Szene draußen Realität besitzt und machen den Bildzauber des Verschwindens der (Kirchen-) Wand glaubwürdig. Es ist, als ob wir durch einen (realen)Torbogen blickten, zwischen den mit ihren Stäben wie Wächter anmutenden Heiligen hindurch.“ (29)

Pächt erhellt mit dieser Analyse, wie es zu meinem Erleben kommen konnte, dass ich mich mit der Zeit als Teil der Bildwirklichkeit erfuhr. Der Maler nimmt den Betrachter in die von ihm geschaffene Realität hinein, indem der Kirchen-raum und die Bildwirklichkeit als eine bruchlose Fortsetzung wahrnehmbar werden. Damit entsteht auch gleichzeitig der Effekt, dass das gemalte Außen als reales Außen erscheint. Das Innere gehört zum Außen, das Außen ist im Inneren, das Virtuelle wirkt wie eine Realität.

Diese Suggestion („der Bildzauber“) ermöglicht gleichsam eine surreale Erfahrung. Mit ihrer Bewusst-Werdung war eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Jetzt konnte sich der Einübungsprozess zu einer erfüllenden Vereinheitlichung zusammenfügen.

Einübung ist eine Grundbedingung des Erlebens und Tätig-Werdens. Wenn sie gelingt, kommt es zu einer Vermittlung. Einer Vermittlung zwischen den unmittelbaren Wirkungen des Werkes in unserem Erleben und den Versuchen, diese einzuordnen, sie zu verstehen und sich anzueignen.

In unserem Fall sind das eine ganze Reihe von zum Teil unmerklichen Gegebenheiten und Prozessen:

Die Offenheit für das Überraschende – das Sich-Einlassen – die Ausdrucksqualitäten auf sich wirken lassen – eine sich positiv aufladende Spannung – das Auskosten des Lichts und der Farben – das Aufkommen weicher Gestimmtheit – das neugierige Dabeibleiben, obwohl und gerade, weil das Bild Fragen aufwirft – das Verfolgen der Anmutungen, die zu einem Aha-Erlebnis führen – die Versuche, das Erleben für sich in Worte zu fassen – immer wieder erneut hinschauen – die Frage, ob man sich mit der historischen Bedeutung der Figuren befassen will – die Entscheidung, dies nicht zu tun – usw.

Das ist eine Hin- und Her-Bewegung, ein Auf und Ab, ein Vor und Zurück. Bewusst ist dem Betrachter anfangs nur sein Fasziniert-Sein, sein Angezogen-Werden, das Erleben des Bei-sich-Seins. Worin diese seelische Zuständlichkeit gründet – nämlich in der paradoxen Ergänzung gegenläufiger psychologischer Bedingungen – gibt dieses „lebendige Geschöpf“ der Begegnung erst nach einem langen Dialog frei. Die Psyche braucht Zeit, um das Gemälde zum „Sprechen“ zu bringen und um sich dabei ihrer selbst innezuwerden.

Im Prozess entwickelt sich die Spannung einer bestimmenden und tragenden Polarität. Wir erinnern, wie in den ersten Besuchen das ferne Leuchten der Horizontlinie beim Betrachter mehr und mehr ein unbestimmtes Drängen und Streben hervorrief. Und wie bei zunehmender Vertrautheit mit dem Werk – im Zusammenspiel mit der Bewusst-Werdung der Bildsuggestion – sich die Empfindung von Einbezogen-Werden und Dazugehören realisierte. Das Erleben bekam einen Boden: Die Erfahrung von Halt und Geerdet-Sein.

Das ist eine psychische Grunddimension. Ihre Verwirklichung ist eine Folge des Sich-zu-eigen-Machens und umgekehrt des Anverwandelt-Werdens durch das Werk.

Dem gegenüber sind die Erlebnisqualitäten der Neugier und der „Sehn-Sucht“ nach dem Aufgehen im Licht ein Ausdruck von Expansions– und Verwandlungs-tendenzen. Auch das sind seelische Grundbedingungen. Die Psyche kann nicht stehen bleiben. Hier ist sie in einen Sog geraten, in eine sich selbst erhaltende Eigendynamik. Sie will mehr, will aufbrechen, überschreiten, Neues und Anderes erfahren (Salber, 1965,1969). (30)

Die Frage nach dem „Strukturmuster“, welches das „Integrationsvermögen“ besitzt, die „Bildeinheit“ zu erschaffen, war sinnvollerweise Ausgangspunkt der kunstwissenschaftlichen Betrachtung des Werkes. Auch die Wirkungspsychologie beantwortet diese Aufgabenstellung allerdings aus der Perspektive der Erlebniswirklichkeit mit ihren eigenen Mitteln und Kategorien.

In der Bewegung zwischen Aufbruch und Halt, Überschreiten-Wollen und Einbezogen-Werden, Aufgehen-Wollen und Geerdet-Sein entsteht im Erleben etwas Drittes, etwas Vermittelndes und Vermitteltes. Es kommt zu einer „Emergenz“. Der Prozess vereinheitlicht sich in einer „Ganzqualität“, die die Entgegensetzungen überschreitet und zusammenfasst: Die Begegnung mit dem Werk mündet in eine meditative Versunkenheit. (31)

Das ist ein schönes Beispiel für das gestaltpsychologische Gesetz, dass das Ganze mehr und vor allem anders ist als die Summe seiner Teile.

Die Kunsterfahrung, eine spezifische seelische Verfassung

Die Wissenschaften versuchen mit den verschiedensten Ansätzen das Geheimnis der Kunstwerke und ihrer Wirkung zu ergründen. Was macht diese Objekte und die Begegnung mit ihnen derart besonders und einzigartig?

Die Wirkungspsychologie der Kunst, so wie sie Wilhelm Salber mit seiner Psychologischen Morphologie entwickelt hat, stellt heraus, dass Kunstwerke Erfahrungen ermöglichen, die ganz bestimmte Kennzeichen haben.

„Kennzeichen besagt: Indem diese Züge realisiert werden, ist Kunst wirksam — wenn das zusammenwirkt, können sich Kunstwerke bilden.“ (32)

Diese Kategorien sind gleichzeitig psychologische Erfahrungs- wie ästhetische Ausdrucksmerkmale: Realitätsbewegung, Expansion, Konstruktionserfahrung, Durchlässigkeit, Störungsform und Inkarnation.

Kunst behandelt Realität und zieht uns darüber in einen Auseinandersetzungsprozess hinein (Realitätsbewegung). Wir sind u. U. betroffen, neugierig, erschüttert, weil wir mit einer ganz eigenen Wirklichkeit konfrontiert sind und im besten Fall von ihr anverwandelt werden. Bellini zog den Betrachter an, verlockte ihn; das Bild schien ein Versprechen zu machen. In der wiederholten Begegnung bekam der Prozess eine bestimmte Eigendynamik. Der Betrachter wollte „immer mehr“ von dieser berührenden Erfahrung, in die das Bild ihn verwickelte (Expansion). Dazu gehört auch, dass das Gemälde und die seelische Befindlichkeit, die es ermöglichte, für lange Zeit ein Rätsel blieben. Erst ganz allmählich ging dem Betrachter der „Bildzauber“ – die Verwandlung seiner Wahrnehmung – wie ein Licht auf (Konstruktionserfahrung).

Wenn das passiert, bekommt der Prozess eine neue Qualität, die die bisherigen Erfahrungen überschreitet. Erleben und Werk spiegeln sich und machen sich gegenseitig anschaulich und fassbar (Durchlässigkeit). Die wundersame Verschränkung von Kirchenraum und Außenwelt im Zusammenhang mit dem unbestimmten Versprechen des Lichts führte den Betrachter in einen eigenartigen Zwischenzustand. Eine selbstvergessene Befindlichkeit, die zu-gleich fokussiert als auch fragil ist. Das Bild spiegelt das. Es verkörpert bei aller Statik ein Dazwischen, zwischen Himmel und Erde, wie die Verfassung des Betrachters und des Heiligen auf dem Felsen. Werk und Erleben verschränken sich zu einem „lebendigen Geschöpf“ (Inkarnation). Dieses Geschöpf wollen wir in unserem Fall mit dem Paradox einer geerdeten Schwebe benennen. Wir können auch von einem Geborgen-Sein in der Schwebe sprechen.

Das ist eine seltsame Gegebenheit. Sie ist zugleich wunderbar als auch beunruhigend, nicht nur „einfach schön“. Im Kunstwerk klingen stets die Gegenkräfte zum Schönen an. Wie wir es schon bei Rilke lesen können: „…das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang…“. (33) Die Verfassung des Dazwischen-Seins, in die uns Bellinis Werk hineinführt, ist permanent gefährdet. Das wird uns schmerzlich bewusst: Unser Drängen und Streben – nach welcher Erfüllung auch immer – kann enttäuscht werden. Die Erfahrung von Geborgenheit und Geerdet-Sein kann sich im nächsten Moment wieder verflüchtigen. Kunstwerke spiegeln uns die Fragilität unserer Existenz. Das ist gemeint, wenn die Morphologische Wirkungspsychologie der Kunst davon spricht, dass diese Schöpfungen und die Begegnungen mit ihnen stets auch Störungsformen sind.

Die Ergänzung von kunstwissenschaftlicher und wirkungspsychologischer Beschreibung und Analyse

In einer Einzelfallbetrachtung kann nie das komplette psychologische Wirkungspotential eines Werkes abgebildet werden. Demgemäß konnte das auch nicht Ziel unserer Arbeit sein. Es sollte mit Hilfe eines spezifischen Kunsterlebens gezeigt werden, wie sich die formal-ästhetische Untersuchung der Kunstwissenschaft und die wirkungspsychologische Beschreibung und Analyse ergänzen und in einer bestimmten Weise sogar spiegeln.

Die Arbeiten der Kunsthistoriker führen uns das komplexe Gefüge eines Gemäldes vor Augen, das auf einer Vielzahl von Kontrasten und „Entgegensetzungen“ gründet. (34) Diese aufgespannten Verhältnisse werden derart vermittelt, dass das Bildganze sich dem Auge des Betrachters als ein stimmiges, in sich integriertes „zirkulierendes Strukturgefüge“ darbietet. (35) Entscheidend dafür, dass es dem Maler gelungen ist, „keine Spaltung der Bildeinheit“ (36) aufkommen zu lassen, sind vier Gestaltungsformen:

- Die Linienführung bindet die verschiedenen Werkteile gemäß den Gestaltgesetzen der guten Fortsetzung durchlaufenden Linie zusammen.

- Der Akkord vielfacher Farbübergänge schafft Kohärenz.

- Die malerische surreale Verschränkung von Kirchenraum und Außenwelt.

- Die Konstruktion des Mittelteils des Bildes, die den Ausdrucksgehalt der Schwebe entscheidend miterschafft, in der das gesamte Gemälde pulsiert.

Im psychischen Widerhall des Kunstwerkes erleben wir ebenfalls einen eigenartigen Zwischenzustand. Wir stehen scheinbar im Bild auf dem Boden der Kirche, in der das Gemälde hängt. Dabei werden wir mit unseren Gedanken und Gefühlen weggetragen zu einem lichten Horizont. Sein Leuchten führt unser Drängen nach Aufbruch und Überschreiten-Wollen zurück in eine seelische Stille und Sammlung: Die Erfahrung eines fragilen Geborgen-Seins in einer bezaubernden Malerei.

Die These ist: Erst wenn die hier exemplarisch vorgestellten Zugangsweisen zum Kunstwerk ergänzend verfolgt werden, bekommen wir überhaupt eine an-nähernde An- und Einsicht in den Kosmos seiner Bedeutungen und Wirkungs-formen.

Dabei stimmen wir der Auffassung von E. H. Gombrich zu: „Wir sind alle überzeugt, dass große Kunstwerke unerschöpflich sind. Im Gegensatz zu unseren primitiven Modellen ist bei ihnen das Gefüge der Beziehungen so vielfältig und reich, dass wir nie müde werden, tiefer in sie eindringen zu wollen.“ (37)

Verweise und Anmerkungen

1)Picasso, P. zitiert nach Harrison /Wood (1998) Bd.1 S. 624

2)Straus, E. (1978) S. 112 ff.

3)Brucher, G. (2010) S. 175 ff.

4)Brucher, G. a. a. O. S. 175

4a) Brucher, G. a. a. O. S. 179

5)Huse, N. (1972) S. 100

6)Huse, N. a. a. O. S. 100

7)Brucher, G. a. a. O. S. 179

8)Brucher, G. a. a. O. S. 178 ff.

9)Dussler, L. (1949) S. 51

10) Brucher, G. a. a. O. S. 179

11) Dussler, L. a. a. O. S. 51

12) Huse, N. a. a. O. S 101

13) Brucher, G. a. a. O. S. 179

14) Arnheim, R. (1983) S. 33

15) Huse, N. a. a. O. S. 101 ff.

16) s. u. (1)

17) Goethe, J.W. v. (WA) Abt. 2, Bd. 6, S. 9

18) Allesch, G. J. (1921) S. 168

19) Salber, W. (1977) S. 109

20) siehe zu Gestalteigenschaften die Beschreibungen von Metzger (1954) in Metz-Göckel (2016) S. 47, ebenso die Ausführungen von Debus (1925), S. 28 ff.

21) Dussler, L. a. a. O. S. 51

22) Huse, N. a. a. O. S. 102

23) Metzger a. a. O. S. 47

24) Brucher, G. a. a. O. S. 179

25) Dussler, L. a. a. O. S. 51

26) Pächt, O. (2002) S. 230

27) Freud, S. Die Traumdeutung, (1989), Studienausgabe, S. Fischer

28) Pächt, O. a. a. O. S. 230

29) Pächt, O. a. a. O. S. 230

30) Salber, W. (1965), Morphologie des seelischen Geschehens, s. die Faktoren Einübung, Handlungseinheit und Metamorphose; s. in Wirkungseinheiten (1969) die Faktoren Aneignung, Ausbreitung und Umbildung

31) Das psychische Geschehen ist ein Produktionsprozess. Im Zusammenwirken verschiedener Faktoren entstehen neue, nicht vorhersehbare Qualitäten. Siehe zum Produktionsprinzip der Emergenz, Fahrenberg (2013), S. 263 ff.

32) Salber, W. (19) S. 102; siehe zur ausführlichen Darstellung der Kennzeichen der Kunsterfahrung in der Psychologischen Morphologie Debus, R. (2025), S. 170 ff.

33) Rilke, R. M. (2010) S. 377

34) Huse, N. (s. Anm. 7)

35) Brucher, G. a.a.O. S. 178

36) Dussler, L. (s. Anm. 9)

37) Gombrich, E. H. (1973) Ausdruck und Aussage. In: Meditationen über ein Steckenpferd. S. 109

Literatur

Allesch, G. J. (1921). Wege zur Kunstbetrachtung. Dresden.

Arnheim, R. (1978). Kunst und Sehen. Eine Psychologie des schöpferischen Auges. Berlin/NewYork.

Arnheim, R. (1983). Die Macht der Mitte. Eine Kompositionslehre für die bildenden Künste. Köln.

Brucher, G. (2010). Geschichte der Venezianischen Malerei. Band 2. Von Giovanni Bellini bis Vittore Carpaccio. Wien. Köln. Weimar.

Debus, R. (2025). Gestaltpsychologie der Kunstbetrachtung. Bücken & Sulzer Verlag, Overath

Dussler, L. (1949). Giovanni Bellini. Wien.

Fahrenberg, J. (2013). Zur Kategorienlehre der Psychologie. Lengerich.

Freud, S. (1972). Die Traumdeutung. Studienausgabe Bd. II.

Goethe J. W. v. Weimarer Ausgabe (WA) Abt. II. Bd. 6

Gombrich, E. H. (1973). Ausdruck und Aussage. In: Meditationen über ein Steckenpferd. Wien.

Harrison, C. /Wood, P. (1998). Kunsttheorie im 20. Jahrhundert. Band 1. Ostfildern-Ruit.

Huse, N. (1972). Studien zu Giovanni Bellini. Berlin/NewYork

Metzger, W. (1954). Gestalteigenschaften. In: Metz-Göckel, H. (2016). Gestalt-theorie und kognitive Psychologie. Springer.

Pächt, O. (2002). Venezianische Malerei des 15. Jahrhunderts. Die Bellinis und Mantegna. München.

Salber, W. (1965). Morphologie des seelischen Geschehens. Ratingen.

Salber, W. (1969). Wirkungseinheiten. Kastellaun/Wuppertal.

Salber, W. (1977). Kunst-Psychologie-Behandlung. Bonn.

Autor:in

Ralf Debus

Diplom-Psychologe

Psychologischer Psychotherapeut

Studium der Psychologie, insbesondere der Kunstpsychologie in Köln

1978-1986 Tutor und wissenschaftlicher Mitarbeiter von Wilhelm Salber dem Begründer der Psychologischen Morphologie

Aktuelle Veröffentlichung:

Gestaltpsychologie der Kunstbetrachtung. (2025). Verlag Bücken & Sulzer. Overath.